|

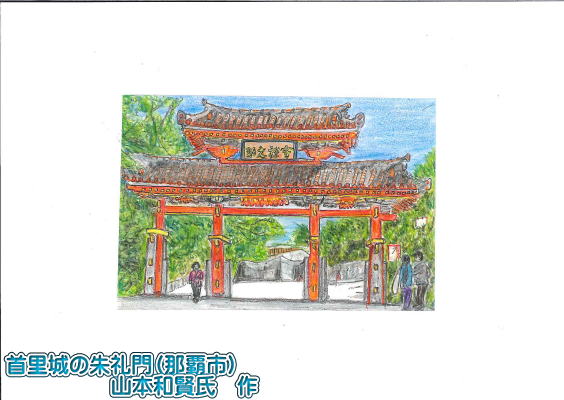

沖縄は九州の南西、台湾の北東に位置し、日本南端の146の島から成りたつ。そのうち有人の島を面積順に上げれば、沖縄島、西表島、石垣島、宮古島、久米島など、45の島に限られる。県庁所在地の那覇市は県民の人口が集中している沖縄島南部の北端にある。気候は亜熱帯であるため、珊瑚礁、マングローブ、西表山猫、ノグチゲラ(絶滅種に指定されている)など、本土にはない植物、動物の固有種が見られる。年長者の間に残っている沖縄の言語は日本語と同一系統だが、日本語の方言ではない。沖縄は15世紀はじめから琉球王国が支配、中国の清王朝や薩摩藩の圧力のもと、辛うじて独立を守ってきたが、1879年明治維新後明治政府は琉球王国を解体し、沖縄県として日本の国土に併合した。第二次大戦末期にアメリカ軍が沖縄を日本攻撃の前線基地と位置づけたため、1945年の3月から6月にかけて、沖縄は県民を巻きこんだ激戦の地と化し、民間人の死者94,000人は日本軍兵士の戦死者65,000人を大きく上回った。このとき軍部から集団自決を命じられた住民もいたという。第二次大戦後も中華人民共和国の誕生、朝鮮半島の軍事的緊張、さらにはベトナム戦争などによって、沖縄の軍事的意味が増大したため、アメリカ政府は日本から統治権を奪い、強大な海軍基地を建設した。沖縄の基地は日本における米軍基地の三分の二に及び、その面積は沖縄全面積の一割を占める。1972年沖縄の統治権が日本に返還されてからも、軍事基地はそのまま残され、米兵による少女へのレイプ事件など、沖縄県民の人権を侵害する事件は頻繁に起こっている。 沖縄は九州の南西、台湾の北東に位置し、日本南端の146の島から成りたつ。そのうち有人の島を面積順に上げれば、沖縄島、西表島、石垣島、宮古島、久米島など、45の島に限られる。県庁所在地の那覇市は県民の人口が集中している沖縄島南部の北端にある。気候は亜熱帯であるため、珊瑚礁、マングローブ、西表山猫、ノグチゲラ(絶滅種に指定されている)など、本土にはない植物、動物の固有種が見られる。年長者の間に残っている沖縄の言語は日本語と同一系統だが、日本語の方言ではない。沖縄は15世紀はじめから琉球王国が支配、中国の清王朝や薩摩藩の圧力のもと、辛うじて独立を守ってきたが、1879年明治維新後明治政府は琉球王国を解体し、沖縄県として日本の国土に併合した。第二次大戦末期にアメリカ軍が沖縄を日本攻撃の前線基地と位置づけたため、1945年の3月から6月にかけて、沖縄は県民を巻きこんだ激戦の地と化し、民間人の死者94,000人は日本軍兵士の戦死者65,000人を大きく上回った。このとき軍部から集団自決を命じられた住民もいたという。第二次大戦後も中華人民共和国の誕生、朝鮮半島の軍事的緊張、さらにはベトナム戦争などによって、沖縄の軍事的意味が増大したため、アメリカ政府は日本から統治権を奪い、強大な海軍基地を建設した。沖縄の基地は日本における米軍基地の三分の二に及び、その面積は沖縄全面積の一割を占める。1972年沖縄の統治権が日本に返還されてからも、軍事基地はそのまま残され、米兵による少女へのレイプ事件など、沖縄県民の人権を侵害する事件は頻繁に起こっている。

Okinawa es la prefectura más meridional de Japón, formando

una cadena de 146 islas llamadas en conjunto  Nansei shoto 南西諸島. Estas

islas se extienden del

suroeste de Kyushu al noreste de Taiwán. De ellas sólo

45 están pobladas, entre las cuales son notables las islas Okinawa, Iriomote, Ishigaki, Miyako y Kume ordenadas según su superficie. Naha,

la capital de la provincia está situada en el extremo septentrional de

la parte del sur de la isla Okinawa, donde se

concentra la mayoría de la población prefectural. El

clima subtropical de la región propicia la generación de flora y fauna endémica.

Los ejemplos conocidos son los arrecifes coralinos, manglares, Noguchigera: una

clase de carpintero en peligro de extinción, Iriomoteyamaneko: gato montés,

entre otras. Aún subsiste entre la población

mayor el lenguaje

autóctono que no es considerado

como un dialecto del japonés sino un pariente. Las islas de Okinawa habían sido

gobernadas por el reino de Ryukyu

琉球, el

nombre antiguo de Okinawa, denominado por los chinos

desde el siglo ⅩⅤ, que a duras penas pudo mantener su

independencia resistiendo las opresiones

de la dinasitía Qing (ahora China)

y del reino Satsuma (ahora

la prefectura de Kagoshima)

hasta que el gobierno Meiji lo dominó e integró

en el territorio de Japón en 1879, incorporando

todas sus islas. Posteriormente su

posición geográfica siguió causando

graves sufrimientos ya que en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos dio

importancia a estas islas como la base militar para atacar a Japón

y concentró grandes fuerzas militares ahí.

Así, en las batallas

decisivas entre

Estados Unidos y Japón que duraron 82 días

de marzo a junio de 1945 en las islas, se involucraron casi todos los Nansei shoto 南西諸島. Estas

islas se extienden del

suroeste de Kyushu al noreste de Taiwán. De ellas sólo

45 están pobladas, entre las cuales son notables las islas Okinawa, Iriomote, Ishigaki, Miyako y Kume ordenadas según su superficie. Naha,

la capital de la provincia está situada en el extremo septentrional de

la parte del sur de la isla Okinawa, donde se

concentra la mayoría de la población prefectural. El

clima subtropical de la región propicia la generación de flora y fauna endémica.

Los ejemplos conocidos son los arrecifes coralinos, manglares, Noguchigera: una

clase de carpintero en peligro de extinción, Iriomoteyamaneko: gato montés,

entre otras. Aún subsiste entre la población

mayor el lenguaje

autóctono que no es considerado

como un dialecto del japonés sino un pariente. Las islas de Okinawa habían sido

gobernadas por el reino de Ryukyu

琉球, el

nombre antiguo de Okinawa, denominado por los chinos

desde el siglo ⅩⅤ, que a duras penas pudo mantener su

independencia resistiendo las opresiones

de la dinasitía Qing (ahora China)

y del reino Satsuma (ahora

la prefectura de Kagoshima)

hasta que el gobierno Meiji lo dominó e integró

en el territorio de Japón en 1879, incorporando

todas sus islas. Posteriormente su

posición geográfica siguió causando

graves sufrimientos ya que en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos dio

importancia a estas islas como la base militar para atacar a Japón

y concentró grandes fuerzas militares ahí.

Así, en las batallas

decisivas entre

Estados Unidos y Japón que duraron 82 días

de marzo a junio de 1945 en las islas, se involucraron casi todos los  habitantes de la prefectura de Okinawa, y en consecuencia más

civiles perdieron la vida (alrededor

de 94,000) que soldados japoneses (alrededor

de 65,000). En algunos campos,

oficiales japoneses incluso sometieron

a los aldeanos al suicidio colectivo. Sin embargo, aún

después de la Guerra los padecimientos

de la población de Okinawa no finalizaron. Enfrentándose a los

nuevos acontecimientos de la posguerra en Asia , como el establecimiento del Estado comunista en China, el conflicto

en la Península Coreana y más

tarde la guerra de Vietnam, EE.UU.

atribuyó cada vez más valor

estratégico a las islas. Fue por ello que la administración

estadounidense las puso bajo su control y empezó

a construir las enormes bases militares, cuyo número

total alcanzó tres cuartos de todos las

existentes en Japon, y cuya extensión

ocupó el 10 por ciento de toda la superficie de Okinawa. Después

de la devolución de la soberanía de Okinawa a Japón

en 1972, las bases siguen ocupadas y los atentados en contra de

los derechos humanos de los habitantes como violaciones

a muchachas por parte de soldados estadounidenses ocurren frecuentemente. habitantes de la prefectura de Okinawa, y en consecuencia más

civiles perdieron la vida (alrededor

de 94,000) que soldados japoneses (alrededor

de 65,000). En algunos campos,

oficiales japoneses incluso sometieron

a los aldeanos al suicidio colectivo. Sin embargo, aún

después de la Guerra los padecimientos

de la población de Okinawa no finalizaron. Enfrentándose a los

nuevos acontecimientos de la posguerra en Asia , como el establecimiento del Estado comunista en China, el conflicto

en la Península Coreana y más

tarde la guerra de Vietnam, EE.UU.

atribuyó cada vez más valor

estratégico a las islas. Fue por ello que la administración

estadounidense las puso bajo su control y empezó

a construir las enormes bases militares, cuyo número

total alcanzó tres cuartos de todos las

existentes en Japon, y cuya extensión

ocupó el 10 por ciento de toda la superficie de Okinawa. Después

de la devolución de la soberanía de Okinawa a Japón

en 1972, las bases siguen ocupadas y los atentados en contra de

los derechos humanos de los habitantes como violaciones

a muchachas por parte de soldados estadounidenses ocurren frecuentemente.

|

Nansei shoto

Nansei shoto habitantes de la prefectura

habitantes de la prefectura

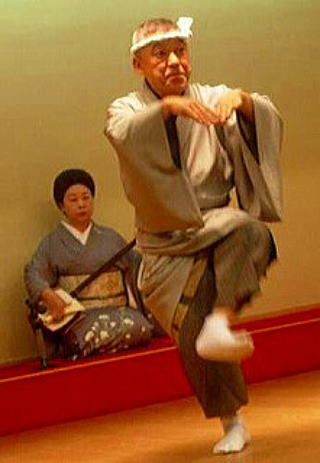

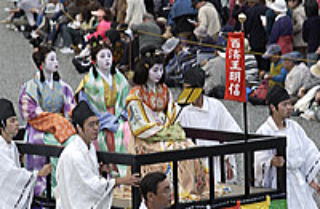

Jyoru

Jyoru